きもののお手入れ(永く大切に着るためのお手入れ方法です。)

きものの手入れの際、心がけたいこと

- 手を洗ってから手入れする。(一見キレイそうでも手は意外と汚れてます)

- 着物を直接、畳や床の上に置かない。(和紙の敷紙、清潔な風呂敷の上など)

着る前の準備

- 着る日が決まっているのなら、2~3日前に衣紋(えもん)かけにかけておきましょう。

脱いだ後

- 手を洗い、きものを脱ぐ。

- 体温のぬくもりや汗の湿気をとる為、きもの・長襦袢を衣紋かけ又はハンガーに別々にかけ、ひと晩風を通す。

- 帯は風を通す前の温もりがあるうちに、端からたたくようにシワを伸ばす。(かなり効果あり!)

- しみ、汚れの点検をする。(あった場合、どうぞお申しつけください)

- シワをアイロンで伸ばす場合、きものを裏返しにして(当て布をして)、こすらず上からさっと重みをかけるようにする。刺繍・箔・絞りはかけません。

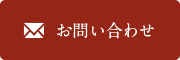

きもののたたみ方(知っておくと、便利ですよ。)

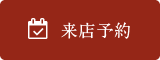

足袋(白ばかりでなく、きもの柄や刺繍も素敵です。)

足袋はもともと武家の男性が履くもので、鹿などの革をなめして作られていました。

桃山時代に庶民にも広まり、元禄時代には木綿足袋が流行。しだいに色柄が派手になっていきます。

江戸中期には、こはぜ式が流行し、夏足袋も作られました。

江戸後期には手入れされた素足が粋とされ、足袋は野暮なものに。明治以降は、白足袋が正式なものとして習慣になっていくのです。今では足袋といえば「白」が一般的。でもいろいろな足袋があるのです。

おしゃれ着に使ってみてはいかが?

髪飾り(かんざしのいろいろ。)

かんざしの決まりごとは特に決められていませんが、白いべっ甲のものはお祝いの席に、お悔みの席には黒いべっ甲をさす、とういうことはあるようです。

また、つげのものや玉かんざしは普段着(小紋や紬など)にあわせます。

ひすいやめのう、ぞうげ、水晶などの玉かんざしは夏に、またさんごやあたたかい色の玉かんざしは冬に用います。

季節をここで表現するというわけです。

最近では髪が短い方でもたのしめるタイプも出てきているようです。

半衿(半衿のコーディネートを楽しみましょう。)

現在半衿といえば長襦袢につける掛け衿をいいますが、古くは上着でも襦袢でも、本衿の上にかける掛け衿のことはすべて「半衿」といっていました。

町民は黒い衿をして汚れても目立たないようにしていましたが、御殿女中はそれを禁止されていました。

半衿の柄がたくさん見えるようにゆったりと合わせたきものの着方は、明治・大正時代に流行。昭和50年代からの刺繍半衿ブームは、そのリバイバルなのです。

- 絞りの半衿

- あたたかく見えるので秋冬に。 紬のきものによく合います。

- 白い半衿

- 留袖や喪服などの礼装のときは、塩瀬羽二重の白半衿とされています。茶房も白半衿がふさわしいとされています。

- 刺繍の半衿

- 襟元を豪華に演出します。無地のきものに合わせるとおしゃれ。振袖や訪問着にも。白地に鶴などのものは留袖にも向きます。

- 色無地の半衿

- パステルカラーのものは、小紋や紬など何にでもよく合います。濃い色は紬に合うようです。きものと同系色にしても楽しめます。

提げ物(帯まわりにちょっとした華を添える小物です。)

「根付」とも「ぶら」とも呼ばれ、帯まわりにちょっとした華を添える小物。

江戸の町人文化に育まれて発展しただけあって、普段着にも 似合いそうなものがけっこうあります。

使い方は、帯あげに通して下げたり、懐中時計や小さながまぐちの財布などにつけて帯の間に入れ、粋に提げ物を見せたりします。

季節のものや自分の干支、好きな動物など、その日の気分で変えてみるのもすてきです。

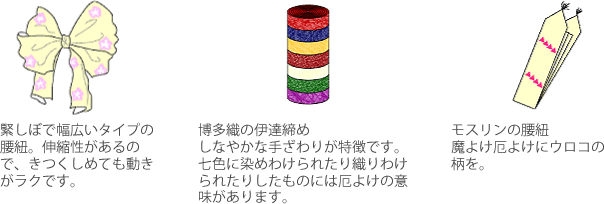

紐(紐のあれこれをご紹介。)

長襦袢が男女に広まったのは、江戸の中期。長襦袢をしめるための紐が必要になりました。

明治以降はおはしよりの習慣が一般的になり、たくしあげて腰紐をするようになります。

明治44年には伊達じめ(伊達巻き)が流行。その当時の伊達じめは長く、大正後期から昭和初期になって二巻きしてから結ぶ、というものが生まれたようです。

その背景には、生活のすべてに合理性がもてはやされた時代ということも深く関係しているようです。

帯枕(お太鼓を結ぶのに欠かせない帯枕って?)

お太鼓を結ぶのに欠かせないのが帯枕です。この帯枕が用いられるようになったのは、明治に入ってからのこと。

明治30年(1897年)に刊行された雑誌の表紙には、今のようにふくらんだお太鼓が結んであったそうです。帯枕は帯あげと合わせて用いることで帯の結び目を背負い上げる役割を果たすところから、「背負い上げ(しょいあげ)」とも呼ばれたようです。

当時は厚紙で出来た張子のものやへちまの殻、ゴム製のものが多かったようです。今のような帯枕は大正末期から昭和初期に作られました。

赤やピンクのものもありますが、やはり白や薄い色のものが人気です。 ガーゼで包まれたものもあります。

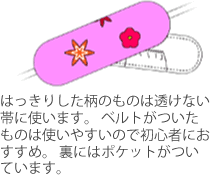

帯板(帯板のはじまりは?)

合理化、機能性が求められた時代、これまで袋帯や 丸帯がしめられていたのですが、名古屋帯が姿をあらわしてから、名古屋帯は大変もてはやされました。重く厚い帯が、軽くうすい帯になったのです。

しかし胴に巻いた部分にシワがよってしまうため、ボール紙やセルロイドで板を作り、中に入れるようになったのが帯板のはじまりです。

このごろはベルトつきのものも出ています。内側のポケットにファスナーがついていて、貴重品が入れられるようになっているものもあるようです。

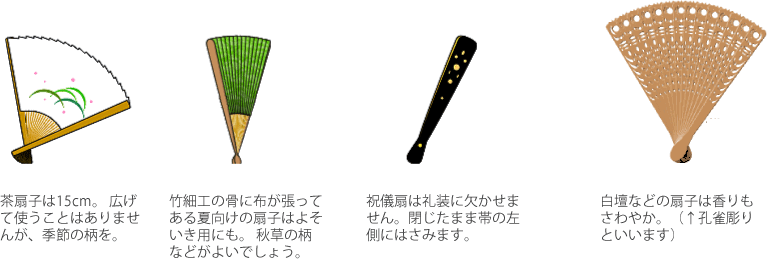

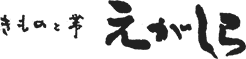

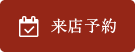

扇子(扇子の種類をご紹介。)

扇子は大きく二種類に分けられます。 暑いときにあおぐ道具としての扇子と、広げて使わない儀式用の扇子です。

扇子は日本人の考えたものといわれています。男雛が持っている笏(しゃく)という板にメモの紙を貼って束ねたものが扇子のはじまり。

古来から扇を持つことが習慣だったのです。